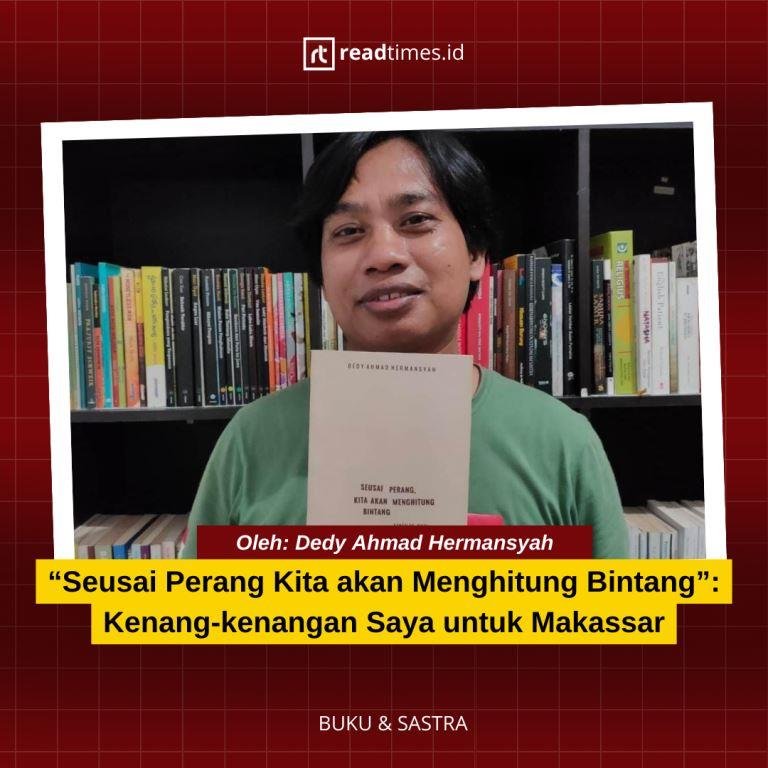

Bagi saya, Makassar adalah tanah para pejuang. Tanah mereka yang menolak tergusur dan selalu melawan. Saya hadiahkan tanah ini dengan satu kumpulan puisi saya, “Seusai Perang Kita Akan menghitung Bintang.”

Pada 2021 saya meninggalkan kampung halaman di Sumbawa menuju Kota Makassar. Saya melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin, pada Jurusan Ilmu Sejarah. Sebetulnya, saya tidak begitu mengalami semacam shock culture, karena bagaimana pun budaya sosial politik Makassar dan Sumbawa tidak begitu jauh berbeda. Bahkan di masa lalu kerajaan kami punya benang merah yang saling mempengaruhi. Cuma satu yang membuat saya shock: cuacanya yang sangat panas dibandingkan kampung halaman saya sendiri. Saya bisa mandi tiga sampai empat kali sehari pada awal-awal kedatangan saya di tanah Sultan Hasanuddin itu.

Saya merasa merdeka di ‘tanah seberang’. Merdeka berkreatifitas, merdeka berimajinasi, merdeka membentuk ideologi atau keyakinan hidup saya sendiri. Saya ingat, masa-masa 200an awal itu sisa hingar-bingar politik pasca Orde Baru yang sering disebut sebagai era reformasi sedang bergairah dan bertenaga.

Di kampus saya sendiri saya menemukan ‘ruang kuliah’ ada di mana-mana: lorong-lorong atau koridor fakultas, di depan rektorat, di taman kampus, di ruang ber-AC ataupun sudut pesing. Jika kuliah sedang libur karena dosen tidak masuk, bisa digantikan dengan diskusi kebudayaan di depan lapangan yang diadakan oleh para senior. Atau jika sedang penat, saya bersama teman-teman bisa mengunjungi penjual buku dan majalah yang cukup banyak di area kampus, atau berkunjung ke fakultas lain jika ada festival musik.

Kampus hidup oleh aktifitas semacam itu pada awal-awal saya memasuki dunia perkuliahan. Saya yang memang mencintai buku dan memiliki sedikit rasa penasaran intelektual pada beberapa fenomena ilmu pengetahuan, tentu akan menganggap suasana seperti layaknya surga.

Yah, tentu saja ada selingan beberapa tawuran yang lebih sering jadi bahan tertawaan di ‘daerah pondokan’, sebutan kami untuk area kost-kostan dekat kampus.

Kenapa saya perlu menceritakan semua ini? Karena di tengah-tengah kondisi surgawi seperti itulah puisi-puisi saya dalam buku ini terlahir (ya, memang tidak semua puisi dalam buku ini dibuat di Makassar, nanti akan saya ceritakan bagian ini). Tahun demi tahun beraktifitas di kampus, saya melanjutkan tradisi beberapa senior saya membuat kelompok diskusi, membentuk komunitas, menerbitkan bulletin, dan menggelar diskusi-diskusi kebudayaan dan sastra. Beberapa kali saya dipergoki oleh dosen tidak masuk kuliah hanya demi mensukseskan satu diskusi yang hanya diikuti oleh belasan orang di depan tangga fakultas.

Sungguh masa-masa yang indah dan bergairah, yang nampaknya kurang terlihat lagi di kampus-kampus saat ini di mana kegiatan kemahasiswaan banyak disikat habis dan cenderung dikungkung dan dikontrol oleh otoritas kampus.

Makassar kota besar di bagian timur. Kata dosen saya almarhum, Edward Limbertus Poelinggomang, jika saja sejarah Indonesia tidak melibatkan kolonialisme Eropa, barangkali Makassar akan menjadi bangsa metropolis yang menyebarkan pengaruhnya ke kota-kota lain di nusantara. Nah, karena dia kota besar dengan potensi sumberdaya alam dan manusia yang melimpah, tentu saja menjadi bulan-bulanan kapital atau modal untuk masuk.

Dan kelompok diskusi kami mulai membawa tema-tema ini dalam diskusi kami. Kebetulan pada saat ini saya juga terlibat dalam satu organisasi ektra kampus bernama Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND). Saya mengerjakan tugas organisasi sekaligus menggelar diskusi bersama kelompok yang saya bentuk. Tugas-tugas itu tak jarang membawa saya pada aksi demonstrasi di jalan-jalan atau aktifitas advokasi di lapangan seperti daerah penggusuran.

Laporan-laporan kerja lapangan disampaikan dalam diskusi organisasi. Tapi bagaimana dengan perasaan batin sendiri saat berada di lapangan? Di situlah puisi menjadi wadah bagi saya untuk menampung semua itu. Dengan sedikit kemampuan bernarasi puitik yang saya miliki, saya mengubah semua kondisi sentimental dan emosional di lapangan ke dalam puisi. Maka lahirlah beberapa puisi seperti “Berita dari Tepi Jalan”, “Rumahku”, “Penjahat dan Nabi”, atau “Aku Benci Purnama”.

Tentu saja saya bukan hanya makhluk politik, namun juga manusia individu yang bisa punya rasa putus asa atau kangen—kangen pada sajak, baik pada rumah atau ibu. Atau merenung arti hidup. Maka saya juga menulis puisi-puisi semacam itu. Maka lahirlah “Setia”, “Rindu”, “Hujan di Pagi Hari”, dan beberapa yang lain.

Puisi-puisi ‘pesanan’ dengan tujuan tertentu juga ada. Misalnya, saat Tsunami dahsyat melanda Aceh pada penghujung Desember 2004, saya diminta membuat puisi untuk dibacakan pada acara penggalangan dana. Saya ingat, puisi itu dibaca beberapa kali di sepanjang jalan dari kampus kami ke daerah Karebosi dekat pantai Losari.

Saya membuat puisi menurut perasaan saya sendiri. Tak ada guru, tak ada teman diskusi puisi, tak ada yang memberikan saran atau masukan berharga—meskipun pada akhirnya menjelang saya lulus mulai terlibat dengan beberapa kalangan sastrawan Makassar. Dari mereka lah kemudian saya mulai melihat dan sedikit menekuni dunia puisi dengan pengamatan dan analisa yang jeli.

Saya ingin memberi warna dan gairah sendiri pada komunitas atau organisasi saya. Saya percaya pada kekuatan estetika puisi. Saya meyakini puisi (atau sastra pada umumnya) akan memberi jiwa pada dunia aktivisme. Itu sangat terlihat bagaimana kawan-kawan saya senang menggerakkan pembacaan puisi bersama-sama di tepi danau kampus saat bulan sedang gendut-gendutnya.

Diskusi kecil bersama sahabat akan menjadi inspirasi saya membuat puisi. Atau permenungan seusai membaca buku ataupun menonton sebuah film, pun bisa menjadi bahan lain yang penting. Misalnya, seusai membaca novel “Max Havelaar” yang ditulis oleh Multatuli, maka lahirlah puisi “Aku Membacamu”.

Pada suatu malam di tahun 2005, saya menonton satu film sangat menarik: The Innocent Voice. Film ini berlatar perang saudara di El-Savador. Pada saat itu, Angkatan bersenjata menculik dan mengambil paksa anak-anak lelaki di atas 12 tahun untuk dijadikan tentara atau pemberontak. Di satu adegan, anak-anak lelaki dengan bocoran informasi dari tentara gerilya berhasil sembunyi dari penculikan angkatan bersenjata. Beberapa anak-anak lelaki itu naik ke atas atap rumah, lalu mereka sembunyi sampai para angkatan bersenjata minggat.

Tiba-tiba mereka harus berada di atas atap sampai malam hari karena para tentara penculik menunggu cukup lama. Di sanalah adegan yang sangat menyayat-nyayat perasaan saya: anak-anak itu menatap bintang dan menunjuknya satu persatu. Film itu sering saya tonton ulang, terutama pada bagian anak-anak itu menghitung bintang. Saya mencintai dunia anak-anak, dan sangat sentimental ketika berurusan dengan anak-anak di tengah perang.

Dari situlah maka lahirlah puisi saya: “Seusai Perang, Kita Akan Menghitung Bintang”.

Pulang merantau, menjelang masa galau

2014 saya pulang ke Sumbawa. Ayah saya meninggal dunia, dan oleh keluarga besar saya disarankan tidak lagi kembali ke Makassar, dengan alasan ibu saya semakin tua, dan saya anak yang paling jarang pulang. Sekisar setahunan saya berada di kampung halaman, tahun berikutnya saya sudah berada di Kota Mataram sampai saat ini.

Terus terang, justru di daerah saya sendiri saya mulai merasakan semacam shock culture. Ada nuansa yang sangat berbeda yang saya rasakan ketika tinggal di Makassar dengan di Bumi Gora ini. Tanpa bermaksud membuat penilaian yang timpang di antara keduanya, saya tidak menemukan gairah yang sama di sini dibandingkan ketika saya beraktifitas di Makassar. Aktivisme cenderung lesu, kegiatan kebudayaan yang digerakkan oleh komunitas jarang sekali saya jumpai. Tidak saya temukan

mahasiswa-mahasiswa yang yang menyerbu pinggir-pinggir jalan atau angkringan membawa buku dan berdiskusi.

Sementara salah satu amunisi penting, setidaknya bagi saya sendiri, adalah aktifitas semacam itu. Menurut saya, Lombok ini atau Kota Mataram khususnya terlampau adem ayem. Sorry to say.

Saya nelangsa. Saya merasa kosong.

Tapi beruntungnya saya, saya bertemu dengan segelintir orang-orang ‘gila’ yang cukup lama saya cari. Saya menemukan ruang diskusi yang nyaman, perdebatan alot yang mendebarkan sekaligus memberi input pengetahuan yang besar. Saya memang bukan bagian dari komunitas itu, tapi saya merasa sangat dekat dengan orang-orangnya.

Komunitas itu bernama: akarpohon

Dan mulailah kembali semangat saya untuk menulis puisi. Kegairahan itu muncul perlahan-lahan. Saya belajar menulis puisi lagi, malah dengan lebih sistematis. Saya banyak belajar dari teman-teman saya bagaimana membuat puisi yang baik, bagaimana membedah puisi, dan sebagainya.

Tapi, perkembangan saya tidak berjalan dengan signifikan. Saya kadang mengalami stagnasi yang parah. Saya setengah mati mencari api inspirasi yang pernah menyalakan puisi-puisi saya yang dulu. Nampaknya saya bisa disebut gagal.

Di tengah perasaan gagal itulah saya didorong oleh Kiki Sulistyo untuk membukukan puisi-puisi saya. Awalnya saya menolak dengan sangat halus, tapi rupanya saya berhasil diyakinkan bahwa puisi-puisi saya memang perlu dibukukan. Saya menangkap maksud dan tujuannya adalah untuk mengisi gairah ekosistem kesusastraan di daerah saya sendiri.

Dan begitulah pada akhirnya: buku puisi ini terbit, dirayakan dan didiskusikan, dan diapresiasi oleh segelintir teman-teman saya sendiri. Itu sudah sangat membahagiakan saya.

Renungan terakhir saya membawa saya pada laku bijak yang harus saya terapkan pada buku puisi saya sendiri. Saya merasa, jika seandainya buku puisi ini tidak terbit, saya tidak begitu yakin saya akan mengingat kembali apa yang pernah saya lakukan di masa lalu. Buku puisi ini menjadi semacam dokumentasi pribadi saya terhadap hal-hal yang kiranya menjadi dasar bagi cara pandang saya melihat dunia sekarang ini. Buku puisi ini telah menjadi layar maya di dalam kepala saya yang memperlihatkan dengan jelas adegan-adegan penting yang pernah saya jalani lantas saya abadikan ke dalam puisi.

Sebab itulah, ketika Kiki Sulistyo,

penyunting buku puisi saya “Seusai Perang Kita Akan menghitung Bintang”, menelpon saya pada sore hari, 22 Agustus lalu, menginformasikan jika puisi saya akan didiskusikan dalam acara yang diadakan oleh Kantor Bahasa NTB bekerjasama dengan akarpohon pada malam ini, tanpa banyak pertimbangan macam-macam, saya mengatakan bersedia.

35 Komentar