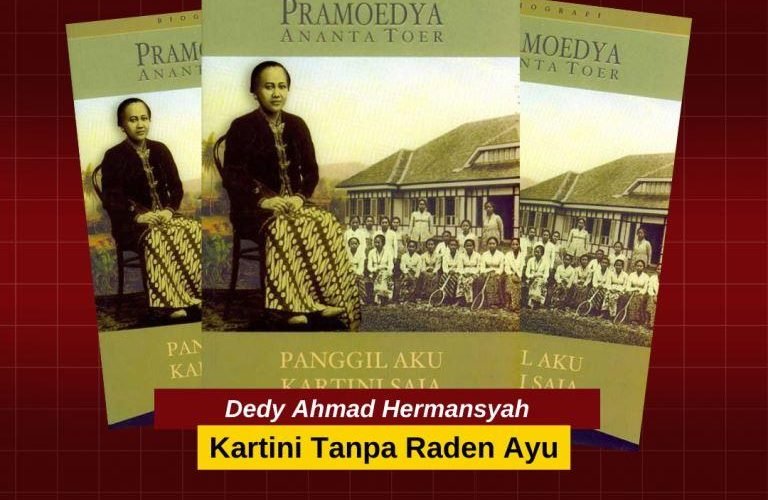

Judul : Panggil Aku Kartini Saja

Penulis : Pramoedya Ananta Toer

Penerbit : Lentera Dipantara

Tahun : Januari 2023

Tebal : 308 halaman

“Kartini dengan lantang dan jernih menyuarakan pikiran-pikirannya, menentang terang-terangan feodalisme, ketimpangan hak atas pendidikan, dan diskriminasi terhadap perempuan.” (Pramoedya Ananta Toer, Panggil Aku Kartini Saja)

Kartini bukan sekadar nama, dia telah menjadi wacana. Sosok dan perannya dalam sejarah terus diperbincangkan, surat-suratnya kepada Estelle Zeehandelaar tak henti-henti ditafsirkan ulang, dan pemikirannya dalam lapangan emansipasi perempuan (Indonesia) masih diakui meski tak sedikit pula yang menggugat dan meragukannya.

Dia yang lahir dari rahim dan pusat semesta feodalisme—yakni keluarga bangsawan—adalah sosok yang semestinya menikmati ‘kemewahan’ yang melingkupinya. Namun, Kartini justru menggugat sistem status quo tersebut, menguliti hingga ke akar-akarnya. Menggunakan pengalamannya sendiri dan pengalaman orang-orang terdekatnya, khususnya kaum perempuan keluarga bangsawan, Kartini menghamparkan kritik kerasnya pada praktik feodalisme, terutama pada aspek dampak terhadap perempuan.

Anggota keluarga bangsawan dan menulis surat: dua hal ini kerap kali menjadi pijakan pemikiran tak adil dalam menilai Kartini. Salah satu komentar yang sering sekali dicetuskan adalah: Kartini terlalu istimewa untuk menjadi inspirasi pembebasan kaum perempuan (Indonesia), karena dia adalah anak bangsawan, dan menulis surat adalah bentuk kemewahan kelas atas tersebut.

“Panggil Aku Kartini Saja” adalah biografi yang secara gamblang akan menepis anggapan salah dan keliru tersebut. Biografi yang ditulis oleh sastrawan sohor Indonesia, Pramoedya Ananta Toer, ini menampilkan sosok Kartini tidak dalam bentuk kronologi—bagaimana ia lahir dan tumbuh—namun berdasarkan potongan-potongan pemikiran Kartini dalam surat-suratnya.

Lantas apa yang ditonjolkan Pram dalam biografi Kartini ini? Pram menitikberatkan pada sosok Kartini yang mengagungkan nilai sejarah dan kemanusiaan. Melalui kupasan terperinci atas surat-surat Kartini, Pram menghadirkan Kartini sebagai orang yang menaruh perhatian dalam pada apa yang dialami rakyatnya, bagaimana Kartini bersikap pada pemikiran dan budaya Barat, kegandrungannya kepada seni, mengomentari masalah iman dan agama, dan tentu saja praktik patriarki dan dampak buruk yang dihasilkannya terhadap kaum perempuan—termasuk dirinya sendiri.

Selain feodalisme, sebagaimana kita tahu Kartini juga berhadapan dengan kekuasaan lainnya pada masa hidupnya: kolonialisme. Dua jenis kekuasaan ini, dalam praktiknya, terkadang saling menopang dalam melanggengkan kondisi ketertindasan kaum perempuan. Meski ada sosok-sosok dalam lingkungan kolonialisme itu sendiri yang nampak mendorong dan mendukung pemikiran kritis Kartini. Sebut saja satu contohnya adalah sahabat-sahabat Belanda-nya tempat dia menumpahkan curahan hatinya dalam bentuk surat.

Surat-surat. Kita selamanya akan keliru menilai sosok Kartini tanpa memahami bahwa surat-surat yang ditulis Kartini adalah bentuk perlawanan sunyinya di tengah kuatnya sistem patriarki yang dipraktikkan oleh feodalisme. Pramoedya mengajak kita menekankan bahwa Kartini tidak punya massa, apalagi uang. Yang dimiliki Kartini hanyalah kepekaan dan keprihatinan, dan dari sana ia tuliskan dan tumpahkan semua perasaan tertekan itu.

Apa dampaknya? Suara-suara Kartini ‘mengalir’ sampai jauh, dibaca dan dianalisa, dan dari sana pula kondisi rakyat Indonesia, khususnya kaum perempuannya, ikut diperiksa. Masihkah kita menganggap sepele persoalan surat Kartini ini?

Narasi buku “Panggil Aku Kartini Saja” ini nampak sederhana, dan agak bernuansa formal. Pram seakan-akan hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan Kartini saja, melakukan pendokumentasian atas sejarah yang dialami oleh Kartini semasa hidupnya. Kutipan-kutipan surat-surat Kartini nampak mendominasi dalam buku ini. Mungkin Pram bermaksud membiarkan Kartini “berbicara sendiri”, dan ia hanya berlaku sebagai “moderator” diskusi yang pesertanya adalah para pembaca buku itu sendiri.

Mungkin pembaca buku “Panggil Aku Kartini Saja” ada yang menangkap kesan bahwa Pram hendak memisahkan antara pemikiran kritis Kartini dengan ketidakberdayaannya dalam menghadapi kuasa feodalisme atas dirinya. Sebagaimana kita tahu, nantinya Kartini terkesan mengkhianati pemikiran dan cita-citanya sendiri. Dia justru berakhir dengan menjadi istri kesekian seorang ningrat, jatuh kalah dalam rongrongan praktik poligami yang dikritiknya sendiri.

Kita seharusnya hati-hati membenturkan dua kenyataan ini. Pram seakan-akan menekankan kepada kita bahwa kekalahan Kartini justru jadi cerminan bahwa betapa kuatnya sistem patriarki tersebut. Tapi apakah lantas hanya karena kekalahan itu pemikiran-pemikirannya menjadi tereliminasi dengan sendirinya? Justru bagi pembaca yang bijak akan melihat ini sebagai kenyataan sejarah, dan surat-surat Kartini adalah suara hati rakyat Indonesia itu sendiri.

“Panggil Aku Kartini Saja” adalah judul yang lembut namun sejatinya menyimpan suara perlawanan atas pengingkaran Kartini pada sistem feodalisme. Kartini hanya ingin dikenang sebagai sosok pribadi tanpa disangkutpautkan dengan sistem yang dilawannya itu. Makanya dia menolak gelar Raden Ayu — gelar untuk perempuan bangsawan Jawa yang sudah menikah– pada dirinya. Kartini seakan-akan hendak berseru, “Panggil aku Kartini saja, tanpa embel-embel Raden Ayu”

Dalam menuliskan “Panggil Aku Kartini Saja”, Pramoedya mengumpulkan bahan-bahannya dari perpustakaan museum di Jakarta dan Arsip Nasional. Dia juga mengambil bahan dari cerita putra dari R.A Kartini sendiri, Raden Mas Soesalit. Sejatinya, “Panggil Aku Kartini Saja” dihajatkan menjadi buku dengan empat jilid. Namun, apa hendak dikata, hanya bisa tersaji ke hadapan pembaca dua jilid saja. Dua sisanya dirampas rezim Orde Baru, tak tentu rimbanya.